在加拿大举行婚礼时,林徽因买不到中式礼服,又不喜欢千篇一律的西式婚纱,于是自己着手设计了一套礼服。

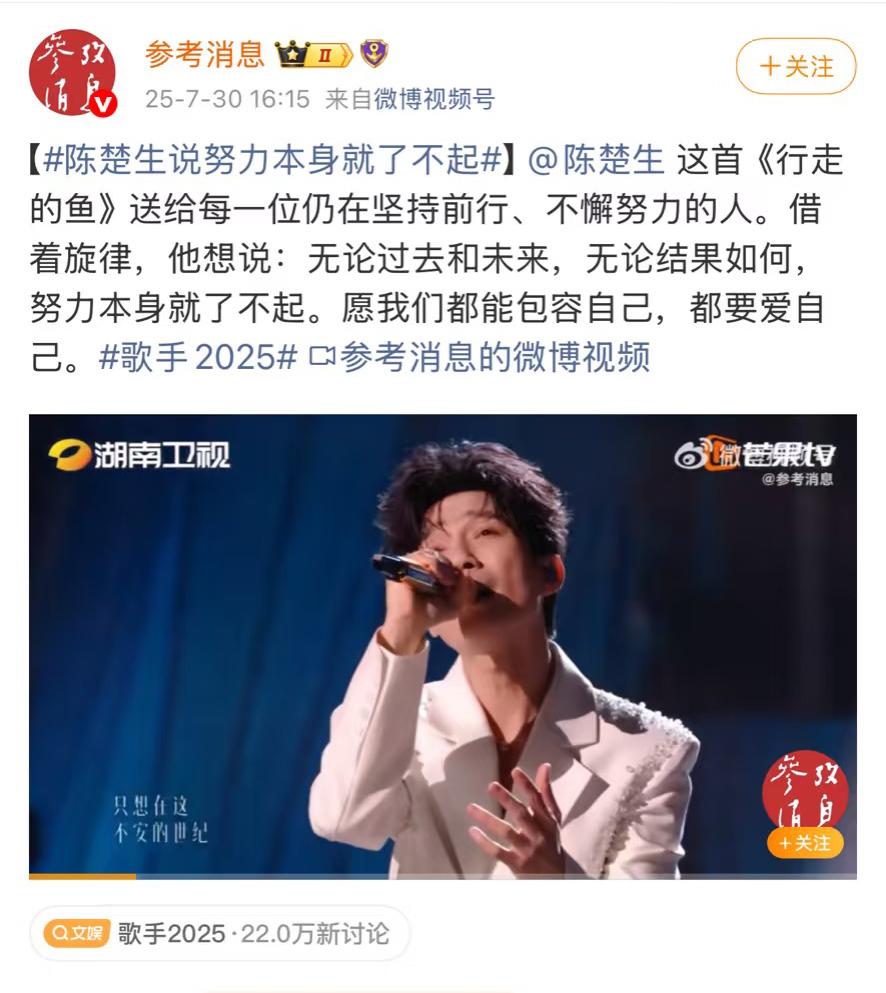

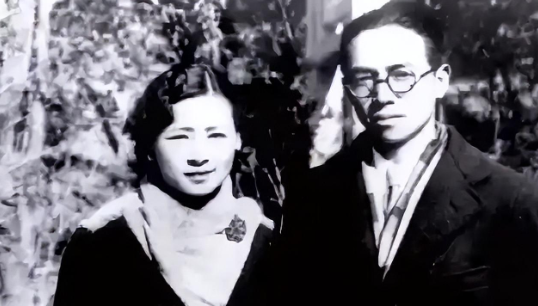

在民国时期的众多才女中,林徽因无疑是最为出色的一位。回国后,她加入了由徐志摩等人创办的“新月社”,开始了诗词创作、绘画等多方面的艺术探索。她展现出的才华吸引了无数目光,尤其是在1924年泰戈尔访华时,林徽因担任了翻译,并与徐志摩等人共同参演了话剧。舞台上的林徽因,流利的英语和俊俏的外形,让在场的人都为之一惊。 除了在舞台上的出色表现,林徽因还模仿西方文化沙龙的形式,创办了“太太客厅”。她在这里与朋友们讨论学术,偶尔鼓励年轻学者,时而也聊些志向高远的书生意气。费慰梅曾评价林徽因,称她“谈话和她的著作一样充满了创造性”,许多爱慕者都为她天马行空般的灵感和精辟的警语所倾倒。 1928年3月21日,林徽因与梁思成在加拿大结婚。选择这个日子并非偶然,3月21日是宋代李诫为纪念自己立下的碑刻上唯一的日期。夫妻二人都崇敬李诫,因此给儿子取名“梁从诫”,也是为了寄托对李诫的崇拜和对建筑艺术的热爱。李诫是宋徽宗时期的工部侍郎,他所著的《营造法式》成为了北宋京城宫殿建筑的营造手册,这本书对梁思成的影响深远,他一生都沉浸在对这部作品的研究之中。 在东北大学,林徽因第一次上课时就抛开课本,将学生带到了沈阳故宫,用眼前的古建筑作为教具,引导学生感受建筑与美的关系。她的教学风格鲜明,极具启发性。多年后,许多学生依然对她的犀利谈锋和幽默的风格记忆犹新。有的学生这样评价她:“她不施粉,不抹胭脂,但是令人眼前一亮,very attractive(非常迷人)。”

1924年的加拿大蒙特利尔,正值深秋时节。林徽因和梁思成即将在这里举行他们的婚礼。作为一位受过良好教育、具有独特审美观的知识女性,林徽因对自己婚礼礼服的选择格外用心。她走访了蒙特利尔多家婚纱店,却始终没有找到令她满意的礼服。 就读于宾夕法尼亚大学建筑系的经历,让林徽因对设计有着独特的见解。她开始构思自己的婚礼礼服,希望能够将建筑设计中的美学原理应用到服装设计中。在她的设计稿中,东西方元素被巧妙地融合:既有中式服装的含蓄优雅,又糅合了西式礼服的立体剪裁。 林徽因选择了上等的丝绸面料,亲自绘制设计图纸。当她带着设计图来到蒙特利尔著名的裁缝铺时,老练的法裔裁缝师傅对这位东方姑娘大胆创新的想法感到惊讶。这位裁缝虽然从未制作过类似的礼服,但被林徽因清晰的设计理念所打动,欣然接受了这个充满挑战的任务。 在婚礼当天,这件独特的礼服终于揭开了它的神秘面纱。礼服的整体轮廓既不同于传统的中式旗袍,也不是常见的西式婚纱,而是一种全新的融合设计。柔和的丝绸在光线下流转出典雅的光泽,精心裁剪的衣身既突显了东方女性的含蓄优雅,又展现出现代时尚的气息。 最引人注目的是那件别具匠心的头饰。冕冠式的帽子设计打破了传统,两侧垂落的白色长纱随着新娘的步伐轻轻飘动,宛如流动的云霞。帽子中央那只璎珞装饰恰到好处,既不显得过于繁复,又为整体造型增添了一份东方的古典韵味。这样的搭配在当时的加拿大婚礼现场可谓独树一帜。 1896年,英国建筑史学家弗莱彻在其著作《比较建筑史》中提出了一个令人震惊的观点:他将中国建筑视作远离“建筑之树”主干的一片孤叶,认为中国的建筑风格千篇一律,从古至今没有任何进步,无法被称为艺术,只能看作一种工业。

她曾在留学期间接受国外采访时表示:“现代西方的古典建筑启发了我,激发了我想带一些好的建筑理念回国的愿望。我们需要一种可以使建筑物数百年不朽的优秀建筑理论。”这段话被媒体称为《中国女孩致力拯救祖国艺术》。 1937年6月,梁思成和林徽因在山西五台山的佛光寺进行考察时,确认寺内的大殿为唐代遗构,推翻了当时日本学者关于唐代木构建筑已经在中国绝迹的说法。梁从诫回忆道:“直到许多年后,母亲还常向我们谈起当时他们的兴奋心情,讲他们怎样攀上大殿的天花板,在蝙蝠扇动的尘土中摸索着测量,母亲凭借她的远视眼突然发现了大梁下面一行隐约可见的字迹,这些字迹成为了建筑年代的确凿证据。” 1941年卢沟桥事件爆发后,林徽因一家逃亡到了四川南部的古镇李庄。战火使得他们住进了破旧的农舍,生活条件十分艰苦。通货膨胀让他们的经济状况十分拮据,甚至不得不靠卖衣服、卖手表来维持生计。为了谋生,林徽因每天都要走很远的路去云南大学教英文,但她的薪资仅有40多元法币。而那个时候,在黑市上购买一个皮尺便需要花费三十多元。 长时间的困境使得林徽因的肺病复发,身体状况急剧下滑。她的美国好友费慰梅了解到他们的困境,曾多次写信劝林徽因夫妇前往美国接受治疗。但林徽因却拒绝了朋友的好意,坚决表示:“我们的祖国正在灾难中,我们不能离开她,假如我们必须死在刺刀或炸弹下,我们也要死在祖国的土地上。”